Parque Gulliver: el nacimiento de un gigante

Más de tres décadas después de su bautismo, Rafael Rivera rememora los pormenores de la gestación de su célebre criatura, alumbrada junto al maestro fallero Manolo Martín y el ilustrador Sento

Más de tres décadas después de su bautismo, Rafael Rivera rememora los pormenores de la gestación de su célebre criatura, alumbrada junto al maestro fallero Manolo Martín y el ilustrador Sento

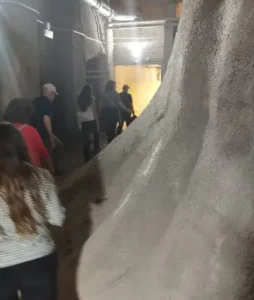

Rafael Rivera es un valenciano afortunado. Un arquitecto privilegiado: el único profesional de ese oficio que puede presumir de haber creado un gigante. Este Gulliver de poliéster, escenario de tres décadas largas de jolgorios infantiles (y no tan infantiles: más de un adulto se ha lanzado y se lanza aún alguna vez por sus toboganes) encarna una proteica aventura que este sábado, antes de guiar a una comitiva por sus entrañas dentro del programa del festival Open House, relataba sin afectación y con estupendo sentido del humor. Una suave ironía que conquistó a su auditorio: el padre de Gulliver podría haberse ganado la vida contando cuentos o poniendo por escrito las historias que habitan en su imaginación.

Así que a la pregunta de cómo nace un gigante, podemos contestar mediante el ardid tantas veces empleado en nuestras lecturas infantiles: érase que se era… Érase un arquitecto llamado Rafael Rivera, que entre 1982 y 1987 trabajó en el Ayuntamiento de Valencia como responsable de proyectos urbanos. Sus jefes de entonces le encargaron un día una empresa mayúscula, cuyos contornos parecían imprecisos: crear un jardín para niños, un espacio para sus juegos. «Se iba a construir en la calle Doctor Lluch», recuerda, pero esa parcela se descartó por la escasa salubridad del entorno. Mientras por el Ayuntamiento se buscaba un emplazamiento mejor, la cabeza de Rivera empezó a carburar. Qué tipo de jardín sería, qué clase de juegos albergaría… Preguntas que se iba contestando a medida que iba avanzando en el primer proyecto, un esbozo más contenido de tamaño que el diseño que luego nacería en el viejo cauce del Turia. «Yo buscaba algo que integrara los juegos de los niños, que fuera moderno también. Y pensé en una imagen humana».

Primer eureka. Luego vendría más. Porque a partir de esa imagen de un ser humano (un ser humano de cartón piedra), Rivera acabó desembocando en el mito de Gulliver de manera natural: si el elemento central de la atracción tenía que ser por fuerza de gran tamaño, un gigante, nadie simbolizaría mejor esa ambición que la criatura alumbrada por el escritor y clérigo irlandés Jonathan Swift: ese bonachón personaje que tanto nos hizo disfrutar siendo críos, mientras nos asomábamos a las primeras lecturas. Unos cuantos bocetos después, y luego también de unos cuantos desvelos en su imaginación, Rivera se preparaba para el segundo eureka: había descartado encargar la ejecución de su criatura a algún escultor, porque con quienes contactaba no se sentían capaces de abordar un encargo de semejantes dimensiones, cuando un buen amigo le regaló el consejo primordial. «Rafael, eso sólo lo puede hacer un fallero».

Eureka, eureka y más eurekas. El camino que siguió su proyecto, aunque trompicado, empezó a iluminarse cuando en su camino se cruzó la tercera personalidad básica para que cristalizara: el ilustrador Sento. De su mano, la atracción fue creciendo de acuerdo con las aportaciones de los tres miembros del trío de creadores, hasta que, entre la indiferencia tan cara históricamente de Valencia para sus hijos, encontraron la mejor excusa para que Gulliver se empezara a poner en pie. Por entonces, finales de los años 80, a la Barcelona olímpica que se disponía a organizar los Juegos le había salido un hermano menor, un evento llamado Olimpiadas Culturales donde Rivera y sus socios pensaron que su idea encajaría. Lo cuenta con gracia, como un chiste de Gila: «No sé cómo pero me dieron el teléfono del alcalde Pasqual Maragall, llamé y le dije: »¿Está Maragall? Que se ponga«. De aquel primer contacto nació una invitación más formal para levantar su ingenio en Barcelona (primero en una playa, luego en un campo de fútbol), pero entonces medió de nuevo el azar: por el Ayuntamiento valenciano se enteraron de la oferta barcelonesa y así se reavivó un interés que acabó materializándose gracias a la intervención de dos personas a quien Rivera reconoce su interés. Andrés García Reche, entonces conseller de la Generalitat, y la alcaldesa Clementina Ródenas.

El gigante de este cuento ya contaba con lo esencial. Respaldo oficial, presupuesto, una parcela en el viejo Turia… Y disponía también del arsenal de conocimientos de sus autores, tan ingeniosos como rememora Rivera: para hacer una imprescindible maqueta de su criatura, el ocurrente maestro fallero convenció a un trabajador de su taller para que se tumbara en el suelo y adoptara la posición que querían para su Gulliver. «Sento y yo nos quedamos atónitos», reconoce de nuevo con una sonrisa. Su gigante ya se había hecho mayor, por emplear su propia expresión. Sus casi 80 metros representaban un esfuerzo constructivo de enorme envergadura, que sus creadores fueron superando valiéndose de las técnicas propias de las fallas de entonces, bareta incluida, apañándose como podían para ir trabajando el muñeco por secciones cuando el escáner no existía, adhiriendo cuerdas y mallas para completar el programa lúdico que tiene en los toboganes a su vertiente más popular y resolviendo también las dudas sobre seguridad que fueron surgiendo a medida que se acercaba el momento de su inauguración.

Prueba también superada. Consultaron a los responsables del Museo del Juguete de Ibi, que dieron su visto bueno, y recibieron también el aval de los Bomberos de Barcelona, máximas autoridades en materia de protecciones ignífugas y demás particularidades de un proyecto de estas características, destinado a la población infantil. El poliéster resistió todas las pruebas de laboratorio, se confirmó como el material más apropiado para vestir la superficie del gigante y permitió que el proyecto avanzara hasta la siguiente frontera: convencer a la opinión pública. No fue sencillo, según la memoria de Rivera. Hubo pintadas en contra en el Ayuntamiento, incluso. Pegas en la Comisión de Urbanismo y hasta denuncias de plagio porque en Noruega resultó que contaban con un muñeco parecido que sin embargo resultó ser muy diferente. Tan diferente que ya no hubo más impedimentos: según reza la placa situada en el acceso principal, el 29 de diciembre de 1990 Valencia inauguró su atracción infantil más popular.

¿Comieron perdices? ¿Fueron felices? La respuesta es sí. Este cuento tiene en efecto un final a gusto de sus creadores. Rafael Rivera dice que cuando va a los colegios y cuenta su historia, hasta acaba firmando autógrafos. Lo dice con esa media sonrisa con que se explica, ese aire distendido de quien prefiere no darse demasiada importancia aunque seguro que se sabe un privilegiado… como acaba confesando. Relata el día en que una joven admiradora lo identificó como autor del Gulliver y le dijo algo que no olvida: «Usted ha construido mi infancia». Un reconocimiento tan genuino y sincero que le anima a radiografiar más de 30 años después al gigante más famoso de Valencia en estos términos: «Creo que fue un acierto su ubicación porque se ve desde fuera perfectamente, respira bien, funciona bien… Nadie hay triste a su alrededor, si te fijas. Y yo creo que es porque no necesita instrucciones: todos los niños saben jugar en él de una manera muy intuitiva y yo creo que es porque sienten que es para ellos, no para los padres». «Los niños son aquí los protagonistas», concluye. «Ellos y su imaginación». Y señala entonces hacia el resto de elementos de su Gulliver (el sombrero, la espada y el zapato), apunta su satisfacción cuando observa que en su obra se mezclan de modo espontáneo dos atributos esenciales de la mejor arquitectura (ornamento y función) y observa feliz el maravilloso espectáculo que nos rodea: el gigante (valenciano) rodeado de enanos (valencianos) que trepan por él jubilosos: «El Gulliver es felicidad compartida para toda la familia».

Jorge Alacid

Publicado en Las Provincias